Swarm rivela l’espansione della zona debole del campo magnetico terrestre nell’Atlantico del Sud

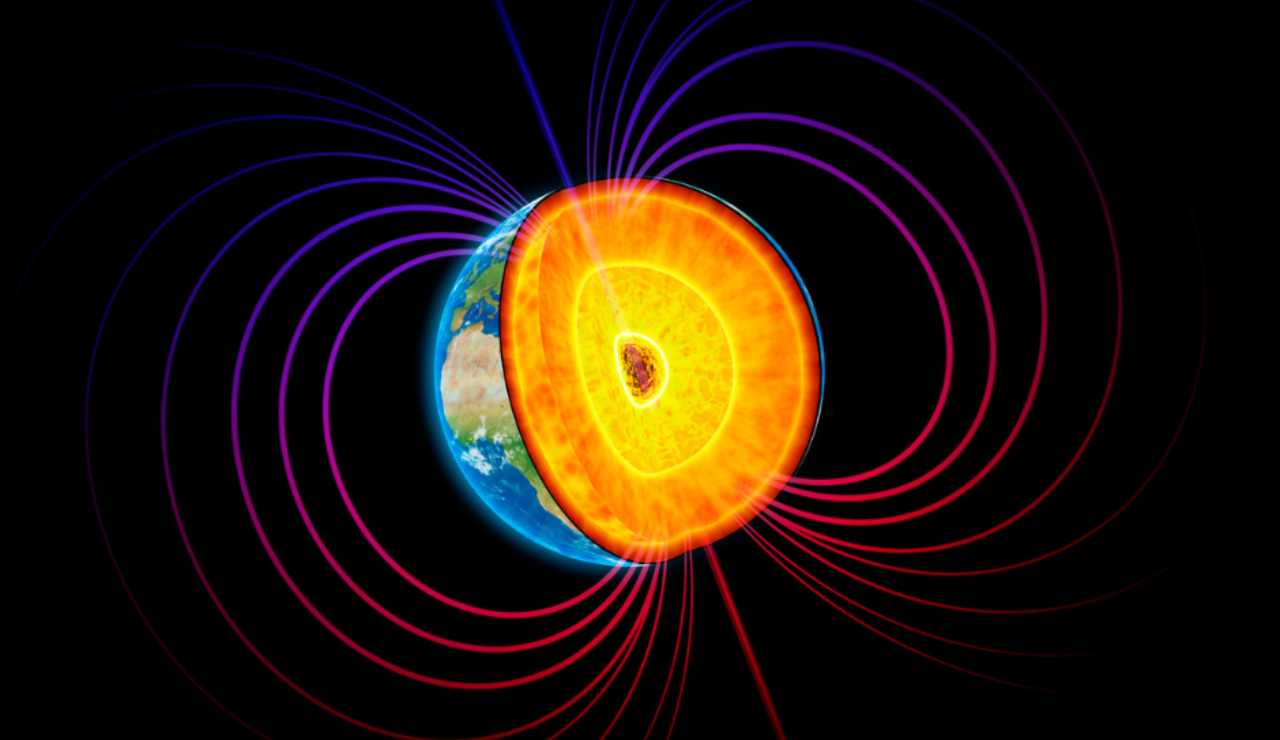

Illustrazione del campo magnetico terrestre (Canva FOTO) - sciencecue.it

Una zona debole del campo magnetico terrestre si sta espandendo, e questo studio svela come mai sta accadendo tutto ciò.

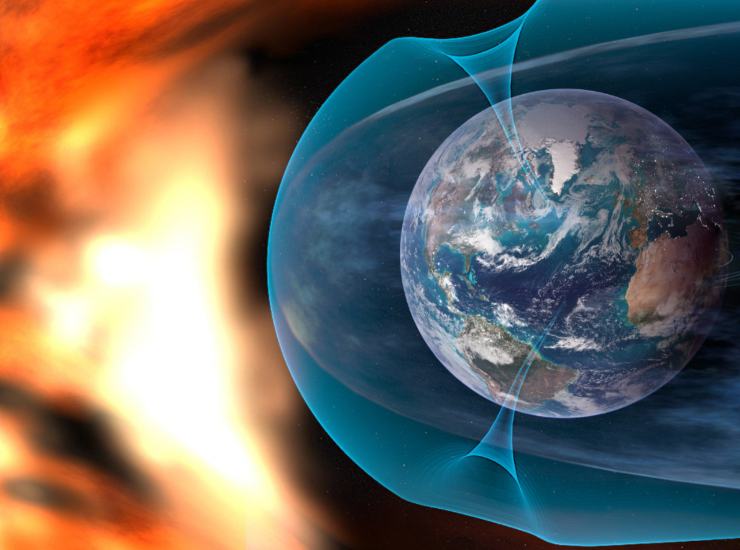

Negli ultimi undici anni la missione europea Swarm ha permesso di osservare con una precisione mai raggiunta prima come sta cambiando il campo magnetico terrestre. Non si tratta di un dettaglio di poco conto: quel campo invisibile ci protegge dalle particelle energetiche provenienti dallo spazio, e quando si indebolisce, soprattutto in certe aree del pianeta, satelliti e infrastrutture tecnologiche diventano più vulnerabili.

Già una prima occhiata ai dati mostra che la cosiddetta Anomalia del Sud Atlantico, la zona dove il campo magnetico è più debole, continua ad allargarsi, mentre altre aree tradizionalmente “forti”, come quella canadese, stanno perdendo intensità.

Per capire quanto la situazione sia dinamica basta confrontare le misurazioni attuali con quelle raccolte da missioni più vecchie, come POGO negli anni Settanta, Magsat nel 1980 e le missioni Ørsted e CHAMP nei primi anni Duemila. L’espansione della regione debole sopra l’Atlantico meridionale non è un fenomeno recente: è in corso da almeno mezzo secolo.

Questo tipo di variazioni non dipende da fenomeni superficiali, ma da ciò che accade a migliaia di chilometri sotto i nostri piedi, nel nucleo fluido di ferro e nichel in cui si genera il campo magnetico. Gli spostamenti delle linee di flusso, le zone di accumulo o dispersione di campo e i movimenti convettivi del nucleo sono ancora difficili da prevedere del tutto, ma i dati satellitari permettono finalmente di seguire l’evoluzione con continuità.

Evoluzione del campo magnetico

I ricercatori, come riportato da questo studio, mettono a confronto le misurazioni di diverse epoche usando sia i modelli satellitari più recenti sia il modello CM4 sviluppato nel 2004, che permette di ricostruire in modo coerente le condizioni del campo magnetico dal 1970 al 2002. I numeri parlano da soli: l’area dell’Anomalia del Sud Atlantico sotto i 24.000 nT copriva lo 0,21% della superficie terrestre nel 1970, ma è salita allo 0,56% nel 1980, all’1,52% nel 2002 e ha raggiunto il 3,57% nel 2025. La tendenza opposta si osserva invece in Canada, dove la regione di campo molto intenso (oltre 57.000 nT) si è ristretta progressivamente, passando dal 3,21% del 1970 all’1,31% nel 2025.

In parallelo, la Siberia mostra un comportamento simmetrico: l’area forte cresce, segno che una parte del campo magnetico “si sta spostando” da un polo geografico all’altro. Altre zone, come il massimo magnetico nell’emisfero sud, mostrano una diminuzione più lenta negli anni più recenti, dopo un calo rapido avvenuto tra il 1970 e il 2002. Secondo gli autori, questi cambiamenti non sono casuali ma collegati alla riorganizzazione dei lobi di flusso magnetico nel nucleo, un meccanismo già discusso da Livermore e colleghi nel 2020.

Cause profonde e prospettive future

Secondo lo studio, le variazioni osservate possono derivare da due processi interni principali: l’advezione, cioè il trasporto del campo magnetico da parte dei flussi del nucleo, e l’espulsione di flusso magnetico, che avviene quando moti ascensionali e diffusione magnetica “spingono” il campo verso l’esterno. Il tasso di cambiamento misurato (fino a 0,2 µT l’anno) è compatibile con entrambi i meccanismi, anche se le dinamiche nell’area polare nord sembrano più coerenti con l’advezione, mentre nel Sud Atlantico potrebbero essere in gioco entrambi i processi, come ipotizzato già da Bloxham nel 1986.

Un altro punto chiave riguarda la scala dei fenomeni: poiché il campo magnetico osservato in superficie è il risultato di ciò che accade a circa 2.900 km di profondità, solo le strutture di grande estensione nel nucleo riescono a lasciare una traccia visibile. Gli studi di geodinamica numerica degli ultimi anni indicano che la variazione secolare del campo dipende soprattutto da fattori globali come la distribuzione termica nel nucleo e l’accoppiamento con il mantello, più che dai dettagli locali dei flussi.